「よく響く声ですね!」

歌を習っている方や、歌手を目指している方なら、一度は言われてみたい言葉ではないでしょうか?

でも、この「響く声」って、具体的にどんな声なのでしょうか?どうすれば、そんな声が出せるようになるのでしょうか?

この記事では、「良く響く歌声とは何か」を掘り下げながら、響く声を出すための基本的な考え方をご紹介していきます。

1. 「響く声」とは物理的な現象でもある

「声が響く」という表現は、感覚的なようでいて、実は物理的な要素が大きく関係しています。

人間の声は、声帯で作られた音が喉、口、鼻腔といった「共鳴腔(きょうめいくう)」を通ることで、増幅・変化して外に出ていきます。

つまり、「響く声」とは、共鳴腔をうまく使って、倍音が豊かに含まれた声のことを指すのです。

この倍音とは、簡単に言うと「音に厚みや深み、伸びを感じさせる成分」です。響きのある声は、倍音が多く、聞いている人に届きやすく、心地よく感じられます。

2. 「力強さ」ではなく「効率の良さ」

初心者の方によくある誤解が、「声を響かせるには、たくさん息を使って強く出せばいい」と思ってしまうことです。

でも実際には、強く出す=響くというわけではありません。

声が響くためには、喉を締めず、余計な力を入れず、正しいフォームで息と声を「通す」必要があります。

響く声を出している人は、実はとても省エネな発声をしていることが多いのです。

無理なく響く声のためには、次のような点が大切です。

-

姿勢が整っていること(軸がぶれない)

-

呼吸が深く、安定していること

-

声が体の中を「通って」出ている感覚があること

-

喉や顎に力みがないこと

3. 「響く場所」が変わると印象も変わる

声の響きには、「どこに響いているか」も大きなポイントです。

-

胸に響く声:低音で安定感、安心感を与える

-

鼻腔・前頭部に響く声:明るく通る高音、伸びやかさが出る

-

口腔内で響く声:言葉が明瞭に聞こえる

プロの歌手は、これらの「共鳴の場所」を意図的に使い分けて、表現の幅を広げています。

つまり、「良く響く歌声」とは、ただ大きく聞こえるだけでなく、コントロールされた響きを持つ声だと言えるでしょう。

4. 良く響く声を育てるには?

良く響く声を出すためには、いくつかの要素を丁寧に積み重ねていく必要があります。

● 呼吸トレーニング

深く安定した呼吸は、響く声の土台です。横隔膜を使った腹式呼吸を意識し、息を無理なくコントロールできるようにしましょう。

● 姿勢改善

猫背や首の前傾は、声の通り道を塞いでしまいます。背筋を伸ばし、自然な立ち方や座り方を身につけることが大切です。

● 発声練習(リップロール、ハミングなど)

喉を痛めずに声を響かせる練習方法として、リップロール(唇を震わせる発声)やハミング(鼻に響かせる発声)が効果的です。

● 音の「当て方」を体感する

共鳴を体で感じる練習も重要です。例えば、鼻腔に声を当てる感覚や、胸に響きを集める感覚など、声がどこで響いているかを意識してみましょう。

5. 最後に:響く声は「誰にでも」育てられる

「私は声が小さいから無理…」

「元から地声が細いから…」

そう思っていませんか?

実は、響く声は特別な才能ではなく、鍛えて育てるものです。

今の声質がどうであれ、身体の使い方、発声の仕方を少しずつ整えていけば、確実に響きは育っていきます。

そして何より大切なのは、「聴いている人に届く声を出したい」という気持ち。

その思いが、声を磨くエネルギーになります。

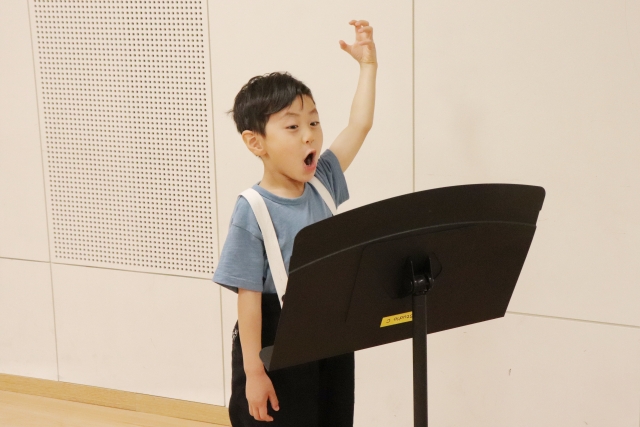

体験レッスンで、あなたの声を「響く声」に

この記事を読んで「響く声を出してみたい」「自分の声の可能性を知りたい」と思った方、まずは体験レッスンでその一歩を踏み出してみませんか?

あなたの声を丁寧に聞き、響きを引き出すためのポイントを一緒に探していきます。

「なるほど、これが響くってことか!」と実感できるはずです。

どんな声も、磨けば必ず変わります。

あなたの「響く歌声」、一緒に育てていきましょう。