こんにちは!NAYUTAS(ナユタス)中野校です。

時代を超えて人気が高まっている音楽ジャンル「シティポップ」。そんなシティポップの定義や歴史、代表的な名曲やアーティスト、サウンドの魅力、そして近年の再評価や海外人気の背景まで、徹底的に解説します。

シティポップに興味を持ち始めた方や懐かしさを感じる世代の方、そして海外での人気の理由を知りたい方は、シティポップの全体像とその奥深い魅力を理解し、より一層音楽を楽しむための参考にしてください。

シティポップとは何か?概要と特徴を解説

まずは、そもそも「シティポップ」とはどういうものか、その誕生の背景などに目を向けてみましょう。

シティポップの定義とジャンルの特徴

シティポップとは、1970年代後半から1980年代にかけて日本で生まれた音楽ジャンルで、都会的で洗練されたサウンドが特徴です。

英語の歌詞や洋楽的なアレンジ、AOR(アダルト・オリエンテッド・ロック)やソウル、ファンク、ジャズ、ボサノバなど多様な音楽要素を取り入れ、日常の都市生活や恋愛をテーマにした歌詞が多いのも特徴です。

また、ドライブや夜景、海辺などの情景を想起させる爽やかなメロディやリズムもシティポップの魅力の一つです。

まずは、これぞシティポップ!という楽曲を視聴してみてください。映像は2023年、惚れ惚れする素晴らしいダンスはストリートダンサー・THE D SoraKi(ザ・ディー・ソラキ) によるものですが、楽曲は1982年のものです。

POINTの整理!

- 都会的で洗練されたサウンド

- 洋楽的なアレンジや英語詞

- 多様な音楽ジャンルの融合

- 都市生活や恋愛をテーマにした歌詞

シティポップのエッセンスを凝縮したような一曲が、シュガー・ベイブの以下の、万人が傑作と認める楽曲です。

生まれた時代背景と都市文化との関係

シティポップが誕生した1970~80年代は、日本が高度経済成長を経て都市化が進み、ライフスタイルや価値観が大きく変化した時代でした。

都市部では新しいカルチャーやファッション、ナイトライフが発展し、若者たちは自由で洗練された生活を求めるようになりました。

こうした都市文化の成熟とともに、音楽もより都会的でスタイリッシュなものが求められ、シティポップという新しいジャンルが生まれたのです。

POINTの整理!

- 高度経済成長と都市化の進展

- 新しいライフスタイルや価値観の登場

- ファッションやナイトライフの発展

シティ・ポップという名称の由来と進化

「シティ・ポップ」という名称は、都市(シティ)で生まれたポップミュージックという意味から名付けられました。

当初は明確なジャンル名ではなく、都会的な雰囲気を持つ音楽全般を指して使われていましたが、次第に山下達郎や大滝詠一、松原みきなどのアーティストの活躍により、独自の音楽ジャンルとして確立されていきました。

その後も時代とともに進化し、現代ではレトロフューチャーなサウンドやイラストと結びつき、再評価されています。

POINTの整理!

- 都市で生まれたポップミュージックが語源

- 当初は曖昧なジャンル名だった

- アーティストの活躍でジャンルとして確立

- 現代ではレトロ感と新しさが融合

シティポップの歴史と発展の歩み

都市の洗練された雰囲気や自由なライフスタイルを音楽で表現した「シティポップ」は、日本独自のポピュラー音楽のジャンルとして確立されました。

1970年代後半から80年代にかけて、経済成長を背景に都市文化が成熟していく中で、人々の暮らしや感性に寄り添う新しい音楽が求められ、その流れの中でシティポップが生まれたのです。

西洋音楽の影響を受けつつも、日本人ならではの感性を活かしたメロディや歌詞が、多くのリスナーの心を捉えました。

当時の日本では、車社会の広がりや夜景の美しい都市風景といったライフスタイルが注目され、それを彩る音楽としてシティポップは自然に広がっていきました。また、当時の最新の録音技術や楽器機材を積極的に取り入れた、サウンドづくりが特徴です。

【おすすめ記事】

倍音とは?歌声・楽器の響きをつかさどる音の物理法則をわかりやすく解説–ボイトレならNAYUTAS(ナユタス)

レコードやカセットテープとメディア展開

シティポップの黄金期には、レコードやカセットテープといったアナログメディアが主流でした。これらのメディアは、音楽を手軽に持ち運び、友人同士で貸し借りする文化を生み出しました。

また、ジャケットデザインや歌詞カードにもこだわりが見られ、アートとしての価値も高まりました。FMラジオやテレビ番組での特集、音楽雑誌での紹介など、メディア展開も活発で、シティポップの人気拡大に大きく貢献しました。

POINTの整理!

- レコード・カセットテープの普及

- ジャケットアートの重要性

- FMラジオやテレビでの特集

- 音楽雑誌での紹介

1970~80年代:誕生と黄金期

シティポップの誕生は1970年代後半、はっぴいえんどやシュガーベイブといったバンドの活動や、荒井由美(後に松任谷由実となる)などの新しい感覚を持ったシンガーソングライターの活躍がきっかけとなりました。

1980年代に入ると、山下達郎や竹内まりや、大滝詠一、松任谷由実などのアーティストが次々と名盤をリリースし、シティポップは黄金期を迎えます。

この時代は、音楽制作に最新のテクノロジーが導入され、サウンドのクオリティが飛躍的に向上したことも特徴です。

主要アーティストと楽曲の特徴

シティポップを代表するアーティストには、山下達郎、大滝詠一、松任谷由実、竹内まりや、吉田美奈子、南佳孝などが挙げられます。彼らの楽曲は洗練されたアレンジ、心地よいリズムが特徴で、聴く人に都会の夜やドライブシーンを想起させます。

また、歌詞には恋愛や日常のワンシーンが描かれ、リスナーの共感を呼びました。これらの要素が組み合わさることで、シティポップ独自の世界観が生まれたのです。

なお70年代半ば以降には、松任谷由美や大沢誉志幸、稲垣潤一などの新しい感覚を持つ邦楽は広義で「ニューミュージック」と呼ばれていた時期(どちらかといえば販売元の商業的なカテゴリー分け?)もありました。

たとえば、しばしばニューミュージックの枠で捉えられていたシンガーソングライター・古内東子は、シティポップの文脈で語られることも多く、彼女の代表作ともいえるヒット曲「誰より好きなのに」は、シティポップとAORの間に位置するような名曲です。

竹内まりやの「VARIETY」などは、シティポップを代表するアルバムとして高い評価を受けています。

(余談ですが、この2000年の日本武道館におけるLive Version動画での、竹内まりやのバックでギター&コーラスを担当している、山下達郎の「はしゃぎぶり」は少し見ものですよ!)

また、大滝詠一の「A LONG VACATION」(代表曲:君は天然色)もシティポップのひとつの記念碑的な作品といえるでしょう。

【おすすめ記事】

転調とは?曲や歌の景色を変え彩りを豊かにする音楽の妙に迫る

ヒット曲・代表曲が生まれた背景

シティポップのヒット曲や代表曲は、当時の都市生活や恋愛観、そして海外音楽の影響を色濃く受けて誕生しました。日本の経済成長とともに、若者たちのライフスタイルが多様化し、自由で洗練された音楽が求められるようになったのです。

また、アーティスト自身が海外の音楽シーンに触れ、最新のサウンドや技術を積極的に取り入れたことも、名曲誕生の大きな要因となりました。

POINTの整理!

- 都市生活や恋愛観の変化

- 海外音楽の影響

- アーティストの創作意欲と技術革新

名盤群リリース当時の音楽的トレンドとアレンジ

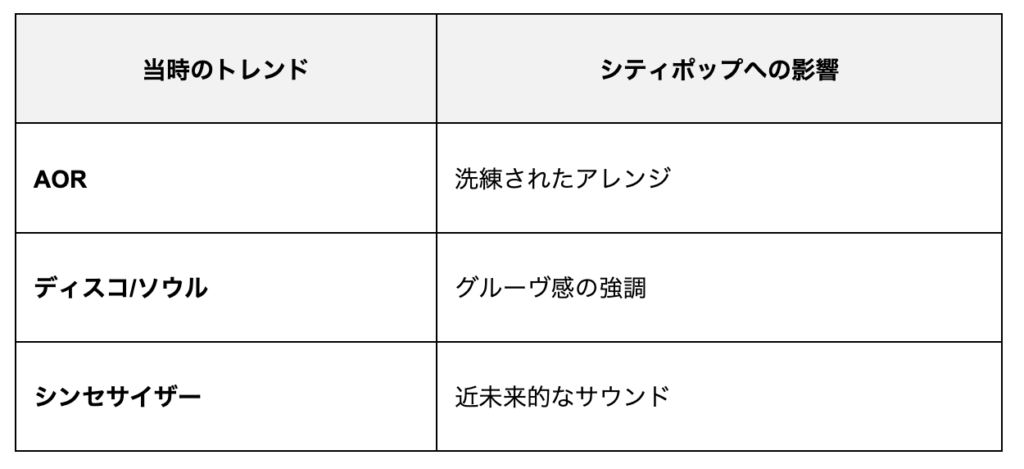

シティポップの名盤群がリリースされた当時は、AORやディスコ、ソウル、ファンクなど、洋楽の影響が強く表れていました。

シンセサイザーやエレクトリックピアノ、ブラスセクションなどを駆使したアレンジが特徴で、都会的で洗練されたサウンドを生み出しました。また、リズムやグルーヴ感にもこだわりがあり、ドライブや夜の街にぴったりの雰囲気を演出しています。

シティポップ人気アーティスト&注目したいバンド

洗練されたメロディーと都会的な雰囲気が魅力のシティポップは、1970〜80年代に日本で誕生し、今もなお多くの音楽ファンを惹きつけています。

ここでは、シティポップを代表する人気アーティストや、名バンドについて見ていきましょう。

シティポップの人気アーティスト・男性/女性シンガーの一覧

シティポップを語る上で欠かせない人気アーティストは多数存在します。山下達郎、大滝詠一、竹内まりや、松任谷由実、吉田美奈子、南佳孝、大橋純子、角松敏生、杉山清貴&オメガトライブなどが代表的です。

それぞれが独自のサウンドや世界観を持ち、シティポップの多様性と奥深さを象徴しています。また、近年は若手アーティストやバンドもシティポップの影響を受けた楽曲を発表し、ジャンルの裾野が広がっています。

シティポップの代表的なアーティスト

- 山下達郎

- 大滝詠一

- 竹内まりや

- 松任谷由実

- 吉田美奈子

- 南佳孝

- 大橋純子

- 角松敏生

- 杉山清貴&オメガトライブ

- 杏里

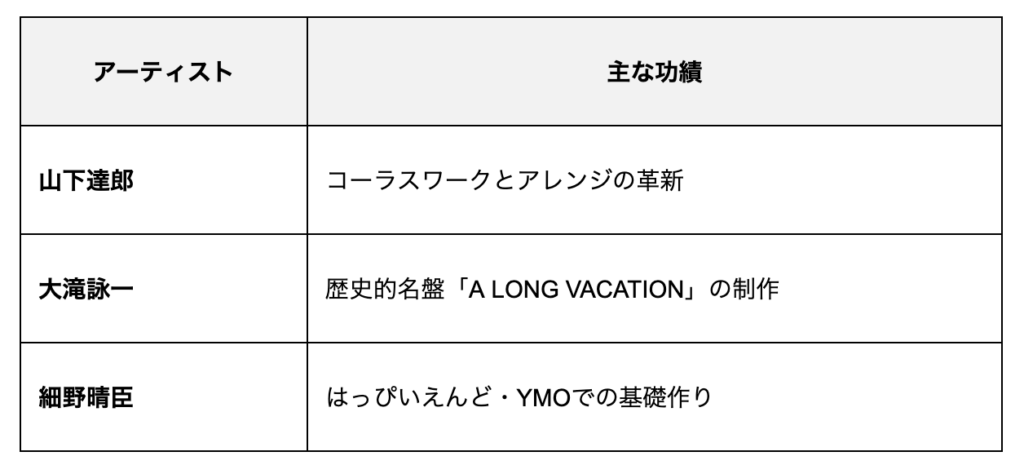

山下達郎・大滝詠一・細野晴臣などの功績

山下達郎は、卓越した作曲・編曲技術と独自のコーラスワークでシティポップのサウンドを確立しました。大滝詠一は、ポップスの枠を超えた斬新なアルバム制作でジャンルの発展に貢献。

細野晴臣は、はっぴいえんどやYMOでの活動を通じて、シティポップの基礎を築きました。彼らの功績は、後世のアーティストや音楽シーンに多大な影響を与え続けています。

シュガー・ベイブほか、バンド系代表作

シティポップの発展には、シュガー・ベイブやティン・パン・アレー、オメガトライブなどのバンドの存在も欠かせません。シュガー・ベイブは山下達郎や大貫妙子が在籍し、名盤「SONGS」をリリース。

バンド系の楽曲は、メンバー同士のアンサンブルやコーラスワークが光り、グルーヴ感あふれるサウンドが特徴です。これらのバンドは、シティポップの多様な音楽性とアーティスト同士のコラボレーション文化を象徴しています。

シティポップサウンドの魅力と制作の裏側

シティポップの魅力は、単に耳ざわりのよいメロディやリズムだけではありません。その背景には、作詞・作曲・編曲といった音楽制作の各工程に込められた、アーティストやクリエイターたちの細やかなこだわりがあります。

都会的な情景や繊細な恋愛感情を描いた歌詞は、聴く人の心に静かに寄り添い、物語性を持たせることで一層印象深くなります。

そうしたサウンドの裏側には、実力派のスタジオミュージシャンや緻密なコーラスワークを支えるプロフェッショナルたちの存在があり、彼らの技術と感性がシティポップというジャンルをより豊かで完成度の高いものへと押し上げているのです。

作詞・作曲・編曲のこだわり

シティポップの楽曲制作には、作詞・作曲・編曲それぞれに強いこだわりが見られます。

歌詞は都会的な情景や恋愛模様を繊細に描写し、聴く人の心に残るストーリー性を持っています。

作曲では、洋楽的なコード進行やメロディラインが多用され、洗練された印象を与えます。

編曲では、シンセサイザーやブラス、ストリングスなど多彩な楽器を駆使し、立体的で奥行きのあるサウンドを生み出しています。

POINTの整理!

- 都会的な情景や恋愛を描く歌詞

- 洋楽的なコード進行

- 多彩な楽器によるアレンジ

参加ミュージシャンやコーラスワーク

シティポップの制作現場では、実力派のスタジオミュージシャンやコーラス隊が多数参加していました。山下達郎や大滝詠一の作品では、緻密なコーラスワークやハーモニーがサウンドの大きな魅力となっています。

また、ティン・パン・アレーやシュガー・ベイブのメンバーが他アーティストのレコーディングに参加するなど、ジャンルを超えたコラボレーションも盛んでした。その結果、シティポップは高い音楽的完成度を誇るジャンルとなったのです。

POINTの整理!

- 実力派スタジオミュージシャンの参加

- 緻密なコーラスワーク

- アーティスト同士のコラボレーション

【おすすめ記事】

ポップスのリズムの種類とその違いとは?歌唱や演奏、ダンスに役立つ音楽の基礎を解説

国内外で再評価!最近のシティポップ事情

かつて1970〜80年代に隆盛を極めたシティポップが、今ふたたび新たな注目を集めています。最近のシティポップ事情を見ていきましょう。

最近のシティポップ人気の盛り上がり

近年、シティポップは国内外で再評価され、若い世代を中心に人気が急上昇しています。

SpotifyやYouTubeなどのストリーミングサービスで名曲が再発見され、SNSを通じて世界中に拡散。

また、アナログレコードのリバイバルやリマスター盤の発売も相まって、シティポップの魅力が再び脚光を浴びています。新旧アーティストによるカバーやリミックスも増え、ジャンルの裾野が広がっています。

POINTの整理!

- ストリーミングサービスでの再発見

- アナログレコードのリバイバル

- 新旧アーティストによるカバーやリミックス

SNS・TikTokでのバズとイラストの登場

シティポップはSNSやTikTokなどのプラットフォームで世界的にバズを起こしています。

特に松原みき「真夜中のドア〜stay with me」などは、海外ユーザーによる動画投稿やリミックスで再注目されました。

また、シティポップのレトロでおしゃれな雰囲気は、イラストやアニメーションと相性が良く、SNS上で多くのファンアートやオリジナルイラストがシェアされています。音楽だけでなくビジュアル面でも新たなファン層を獲得しています。

POINTの整理!

- TikTokでの楽曲バズ

- イラストやアニメーションとのコラボ

- 海外ユーザーによる拡散

シティポップのカバーやハイブリッド作品、オマージュ

近年、シティポップの名曲を現代のアーティストがカバーしたり、ジャンルを超えたハイブリッド作品が増えています。あるいはシティポップ愛が強く感じられる、一十三十一(ひとみとい)のようなアーティストも活躍しています。

日本国内だけでなく、海外のアーティストもシティポップのエッセンスを取り入れた楽曲を制作し、グローバルな音楽シーンで注目されています。

また、シティポップと現代のエレクトロやヒップホップを融合させた新しいサウンドも登場し、ジャンルの進化が続いています。

ボカロPの系譜から生まれた「歌い手」として人気が上昇中のyamaと、大ヒットアニメの主題歌の作成で知名度を上げたキタニタツヤのコラボによる『憧れのままに』は、yamaには珍しいシティポップの感性が曲を特徴づけています。

しばらくの活動休止から最近活動を再開したSuchmosの『Whole of Flower』は、彼ら流のシティポップの解釈が楽しめる楽曲となっています。

POINTの整理!

- 現代アーティストによるカバー

- 海外アーティストのシティポップ風楽曲

- ジャンルを超えたハイブリッド作品

なぜ海外でシティポップが人気なのか?

近年、シティポップは日本国内だけでなく、海外でも大きな注目を集める存在となっています。その理由を見ていきましょう。

海外リスナーからの注目理由

シティポップが海外で人気を集める理由は、その独特なサウンドとノスタルジックな雰囲気にあります。1980年代の日本の都会的なイメージや、洗練されたメロディ、英語詞の多用などが海外リスナーの心を掴んでいます。

また、YouTubeやSpotifyなどのグローバルな音楽配信サービスを通じて、世界中の人々が簡単にシティポップにアクセスできるようになったことも大きな要因です。また、アメリカからの逆輸入的な、シティポップ系のアーティストも増えています。

たとえば、アメリカの音楽ユニットGinger Root(漢字表記::姜根)などは、細野晴臣、大瀧詠一や山下達郎などからの影響が強く、日本のシティポップへのオマージュが込められた楽曲を「デジタルによるアナログっぽさ」のような独特の感性で提供しています。

POINTの整理!

- ノスタルジックな雰囲気

- 都会的で洗練されたサウンド

- グローバルな音楽配信サービスの普及

日本独自の都会的サウンドの魅力

シティポップの最大の魅力は、日本独自の都会的で洗練されたサウンドにあります。洋楽の影響を受けつつも、日本語の美しいメロディや繊細なアレンジが融合し、他国にはない独自性を生み出しています。

このサウンドは、海外のリスナーにとって新鮮でエキゾチックに感じられ、特に80年代のレトロな雰囲気が現代の若者にも強く響いています。

POINTの整理!

- 日本語と洋楽の融合

- 繊細なアレンジとメロディ

- レトロで新鮮なサウンド

海外アーティストへの影響とカバー

シティポップは、海外のアーティストにも大きな影響を与えています。実際に、アメリカやヨーロッパ、アジアのミュージシャンがシティポップの名曲をカバーしたり、サンプリングして新たな楽曲を制作するケースが増えています。

たとえば、2018年のFriday Night Plans による秀逸なカバーの「プラスティック・ラブ」は同曲がシティポップの象徴的な楽曲として世界的に認知される、一役を買ったともいえるでしょう。

また、シティポップのサウンドやビジュアルを取り入れた新しいジャンル「ヴェイパーウェイヴ」なども登場し、世界中の音楽シーンに新たな潮流を生み出しています。

POINTの整理!

- 海外アーティストによるカバーやサンプリング

- ヴェイパーウェイヴなど新ジャンルへの影響

- グローバルな音楽シーンでの注目

まとめ

シティポップは、1970〜80年代の日本で生まれ、都会的で洗練された音楽として、多くの名曲や名盤を世に送り出してきました。山下達郎や大滝詠一、竹内まりやなどによる作品は、音楽的完成度と独自の世界観で今なお多くの人に愛されています。

シンセサイザーなど多彩な楽器を使ったアレンジや、都市生活や恋愛をテーマにした歌詞が、時代を超えて共感を得る理由です。さらに近年、ストリーミングやSNSの普及を通じて、シティポップは国内外問わず新たなファン層を獲得しています。

海外アーティストによるカバーや、ヴェイパーウェイヴなど新しい音楽ジャンルへの影響も大きく、単に懐かい音楽を超え、カルチャームーブメントへと進化しています。時代や国境を越え愛される魅力は、今後も多くの人の心を捉え続けるでしょう。